翻阅现存资料,八段锦名称最早出现在南宋洪迈撰写的《夷坚乙志》中:“政和七年,李似炬为起居郎……似炬素于声色薄,多独止外舍,效方士熊经鸟伸之术,得之甚喜。自是令席于床下,正熟睡时,呼之无不应。尝以夜半时起坐,嘘吸按摩,行所谓八段锦者。”其中:“八”是指功法由八节组成;“锦”原指有彩色花纹的高级丝织品,这里指代功法的品味高。因此,名称“八段锦”是指该功法是有八节动作组成的优秀动功。自宋以降,八段锦在流传过程中形成了多个流派。

先从动静的角度来说说动式八段锦和静式八段锦。大家知道,气功功法有动静之分,动功以肢体动作(调身)为主,静功以呼吸的调整(调息)、意念的调整(调心)为主。八段锦也有动静两大流派:因静式八段锦是坐着练的,所以又称为坐式八段锦;动式八段锦是立着练的,所以又称为立式八段锦。更有意思的是,八段锦中的“八”在坐式八段锦中使一个约数,因为坐式八段锦不止八节,依据版本的不同有十二节或十六节。后来,为了便于区别人们才将这两种功法分别改称为十二段锦、十六段锦。前几年国家体育总局健身气功管理中心组成改编的健身气功·十二段锦,其渊源即为坐式八段锦。

再来说说动式八段锦的南北两派。历史上立式八段锦有南北两个不同的版本(或者说流派):北派托名岳飞所传,其动作繁而难练、刚劲有力,锻炼过程中多用马步,故又称武八段;南派据说为梁世昌所传,动作难度不大,以柔为主,锻炼时多用单纯的站式,故又称为文八段。由于北派八段锦难度太大而流传不广,南派则因其难度适中而广泛流传,所以现在人们一般所说的八段锦都是指南派,国家体育总局健身气功管理中心组成改编的健身气功·八段锦,也是以南派八段锦为蓝本的。

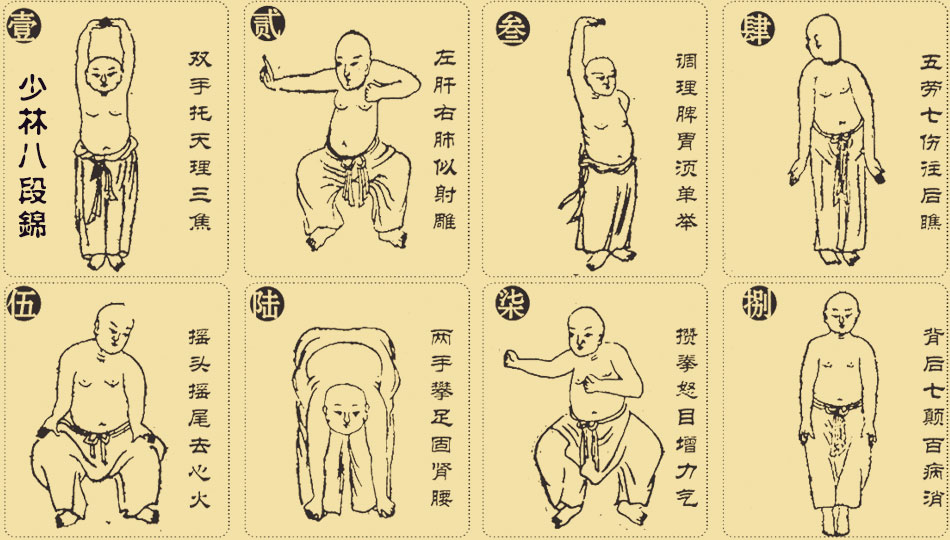

最后,和大家聊聊南派(站式)八段锦。由于上面已经说过的原因,也为了节省篇幅,我下面就直接称之为八段锦了。该功法由八个动作组成,且八节动作的名称均是朗朗上口的七字句。流传过程中,几经更变七字句动作名称已趋于“固化”——双手托天理三焦、左右开弓似射雕(旧称“左肝右肺似射雕”)、调理脾胃须单举、五劳七伤往后瞧、摇头摆尾去心火、两手攀足固肾腰、攒拳怒目增力气、背后七颠百病消。这套八段锦有以下几个明显的特点:①理论特点,紧扣中医基本理论。八节动作各与一个中医理论结合,如第一节中的“三焦”、第三节中的“脾胃”、第五节的“五劳七伤”、第六节的“心火”、第七节的“固肾”等都是中医常用的名词术语,而第二节的旧称“左肝右肺似射雕”则含有更加深奥的中医理论。中医经典著作《黄帝内经素问》有一篇叫“禁刺论”,其中有“肝生于左,肺藏于右”的说法。其实,这里说的左右所指的并不是它们的在人体内的位置,指的是其功能特点。“肝生于左”,是说它的功能主升,犹如自然界东方的木、春季的风;“肺藏于右”,是说肺具有降的功能,犹如自然界西方的金、秋季的燥。还有一些理论是暗藏在功法动作中的,“摇头摆尾去心火”即为一例。中医认为,心位于上焦(胸部)、属火,肾位于下焦(腰部)、属水。“摇头摆尾”的操作是对位于腰间的两肾进行自我“按摩”,这种“按摩”会增强肾的功能,加强肾水上济于心的“力度”,如此起到“泻心火”作用。②作用特点,以调和脏腑功能为主。其中:第一节“双手托天理三焦”,是指它具有调理三焦(指代人体的全身)的功能;第二节“左右开弓似射雕”,是指它具有调整肝和肺、平衡气机升降的作用;第三节“调理脾胃须单举”,是说它具有调整脾胃功能的作用;第五节“摇头摆尾去心火”、第六节“两手攀足固肾腰”的作用,分别为泻心火、补肾水。③文采特点,措辞严谨对仗工整。八段锦各节功法都是七字句,而且基本上都是“动作特点+作用”的结构。其中双手托天、似射雕、须单举、往后瞧、摇头摆尾、两手攀足、攒拳怒目、背后七颠都是动作要点,而理三焦、左肝右肺、调理脾胃、(疗)五劳七伤、去心火、固肾腰、增力气、百病消则是它们的作用特点。此外,其中还使用了一种称为“互文”或称“互文见义”的修辞手法,也就是“文字上只交代一方,而意义彼此互见”。如“调理脾胃须单举”中的“单举手”就是一例,表面上只是说要一只手上举,但人有两只手,所以这里的实际意义是一手上举的同时,另一只手下按,以分别帮助脾气上升、胃气下降的人体正常生理功能。

是可谓——

套路众多八段锦,动静文武程式精;

源远流长脉络明,理论深奥作用灵。