关于人体功能态,“医学百科”的描述是:“人体功能态指人的整体功能状态中一些各具特征的状态。钱学森于1981年首先提出‘人体功能态’概念及其理论。人的整体功能状态在不同的现实条件下可呈现为不同的人体功能态,每一种功能态在心理、生理、行为等方面都各有其特定的内容和表现。从医学角度可以将它们分为两类:健康功能态和疾病功能态。目前已知的健康功能态有醒觉功能态、睡眠功能态、催眠功能态、应激功能态、警觉功能态、气功功能态、特异功能态,以及竞技和灵感等功能态。关于疾病功能态的现代认识在分类及描述上还不够明确,一般认为中医辨证论治体系所辨的各种‘证’就是一些各具特征的疾病功能态。人体功能态都是亚稳态,人体功能态的这种亚稳性是发病和治疗的内在根据。”

柴剑宇在马济人主编的《实用中医气功学》的“第三篇 气功现代原理学”时,对此作了较为仔细的描述。书中写到,朱润龙(时任《自然杂志》编辑)等对钱学森提出的人体功能态学说作了进一步的阐述。认为它可以分为四类、十种。即:

(1)正常功能态,包括:①醒觉功能态;②睡眠功能态。

(2)反常功能态,包括:①疾病功能态;②危机功能态。

(3)超常功能态,包括:①竞技功能态;②警觉功能态;③灵感功能态。

(4)异常功能态,包括:①催眠功能态;②气功功能态;③特异功能态。

又认为,上述四类十种功能态之间是可以互相转化的。如:正常功能态中的醒觉功能态与睡眠功能态,通常周而复始,如环无端。反常功能态实际上都是疾病状态,只是疾病功能态较轻,而危机功能态较重;危机功能态通过积极的治疗,往往可以得到缓解而转为一般的疾病功能态,反之亦然;当疾病被完全治愈后,人体因康复而回复到正常功能态。在一定的条件下,超常功能态、异常功能态之间也可以转化,只是其条件较为“苛刻”,其机理也较为复杂。由于气功具有防病治病的作用、又可激发人体某些潜能,故在人体功能态的转换中起着重要的作用。如:在正常功能态是经常锻炼气功,可防止或减少反常功能态的出现,或使其程度减轻;又能利于超常功能态的出现。

气功功能态是气功科研工作者较为关注的话题之一,通俗地说,它是指气功锻炼进入了其所要求达到的状态,也就是气功能够发挥其作用的特殊状态,是气功锻炼时,在对呼吸、精神和姿势的特定要求下所表现的人体功能状态。随着入静程度的深入,呼吸运动形式也发生变化,呼气相逐渐较吸气相延长,呼吸加深。这种深长、细缓、均匀和柔的呼吸运动,是在松静基础上,呼吸的节律性活动随意识锻炼而产生的,说明参与支配呼吸性肌群的神经系统的许多神经元,在机能上是处于练功的特定整合状态之中,这在“入静”状态下,脑功能状态在呼吸运动形式上的反映,也是气功功能态的一种客观表现。研究发现:气功功能态下,练功者额部及枕部脑电α波电压增加;体表穴位温度增高;意念部位皮温增加;血流量加快,血流量的加快,又使皮肤穴位温度增高;练功者的呼吸频率明显地变慢,即每分钟呼吸的次数显著地减少;练功者的脑血流量相应地减少(这是由于氧气和能量的消耗减少,致使输入大脑的能量载体——脑血流量也减少),而输入丹田的血流量却增加了,丹田血流量的增加,又促使人体元气增强了。上述这些气功功能态下的生理特征变化,无疑都是其养生保健、防病疗疾的生理基础。

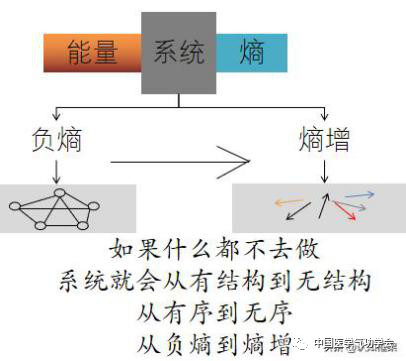

上世纪末,一些专家在以负熵理论解释气功作用原理时认为,人体十大功能态及其转换与其体内负熵的变化有关。当然,这方面的研究远不够成熟,近一二十年来也鲜见再有此类报道。对负熵感兴趣的朋友,可以找些专业书籍研读;一般气功爱好者,如果也想稍稍了解一下负熵的话,下面这张从网上复制的图片可能对你有所帮助。

是可谓——

钱氏人体功能态,二朱诠释四类排,

正常反常超异常,相互转换负熵赖。