编者按:本文选自《中国医学气功学会第21届学术年会论文集》,由西南大学体育学院在读硕士研究生李关冲撰写。本文聚焦武医融合背景,调查重庆高校武术队员运动损伤现状,分析成因,并结合武医提出预防措施,为科学训练提供参考。

李关冲 张国栋*

(西南大学体育学院 重庆 400715)

摘要:“武医融合”作为体医融合的创新形式。武医同源,武术蕴涵多元的健康价值,与中医“治未病”理念有着目的一致性、理论通融性。武术是民族传统体育的代表,各高校均开设有武术课程,同时武术也是大学竞赛项目之一。各高校加强武术运动队的建设,武术训练和比赛中不可避免会出现运动损伤。本文运用文献资料法、问卷调查法、数理统计法、逻辑性分析法,对重庆市普通高等院校武术队员进行了调查与分析。研究得出:1、难度训练时期和赛前训练时期是运动损伤发生最频繁的时期。2、踝关节的运动损伤很常见,而膝关节是仅次于踝关节的易损伤部位。3、在武术运动员常见的运动损伤类型中,以肌肉拉伤、扭伤、劳损性损伤、关节韧带拉伤、软组织挫伤等为主。4、武术队员出现运动损伤的自身原因是准备活动不合理占据着高位,其次是身体疲劳。影响武术队员运动损伤外部因素主要是场地器材原因和气候因素等。为了降低武术运动员在练习或比赛中的运动受伤的可能性。综合武、医之长,运用医学的思维加武术的方法来对运动损伤进行预防、治疗和康复提出可行性建议。

关键词:武医融合;高校运动队;武术队员;运动损伤;预防

作者简介:李关冲(2002~),男,在读硕士.研究方向:民族传统体育学。邮箱:q1417699120@163.com

通讯作者:张国栋(1979~),男,教授,博士,博士研究生导师。邮箱:lygd777@swu.edu.cn.

1前言

十八大以来,体育与医学结合,促进健康和慢性病预防康复,是健康中国建设的核心。“武医融合”是体医结合的创新形式。武术与中医结合的当代发展,要求传承武术与医学结合的整体思维观念和历史经验,充分发挥武术与医学结合的多重健康价值。

武术是我国具代表性的一项传统体育项目,亦是高校体育课程和大学竞赛项目之一。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时期学校体育工作的意见》指出要建立完善的中国传统体育竞赛体系[1]。高校加强武术队建设,但运动损伤常伴随训练和比赛,给运动员带来身体和心理伤害,甚至毁掉运动生涯。

文章调查了重庆市高校武术队员的运动损伤现状,探讨了其原因,并提出了相应的预防措施。这些措施基于中华传统武术与中医学科的交叉互融理论,旨在提高高校武术队员的竞技水平和训练效果,实现科学的武术训练,最大限度地发挥运动员潜力,延长运动寿命,为高校武术水平的提升提供科学基础。

2研究对象与方法

2.1研究对象

本研究以重庆市高校运动队武术队员运动损伤与预防为研究对象,根据研究需要对重庆市高校武术运动队套路队员为调查对象。

2.2研究方法

2.2.1文献资料法

在中国知网上,输入“武术运动员”和“运动损伤”两个关键词,共得到133篇与之有关的文章。并通过图书馆查阅关于武术训练运动损伤等方面的书籍,从而为本文的研究提供理论基础。

2.2.2问卷调查法

通过查阅相关文献,以及运动损伤书籍。根据本文的内容和目的,设计了“高校武术运动员运动损伤调查问卷”,通过问卷调查了解大学生武术队员受伤情况,包括受伤部位、类型、时间、原因等。并通过专家效度法检验该问卷的有效性。

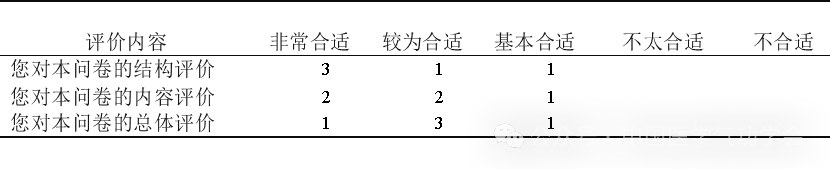

对5名专家的发放专家效度检测表对问卷效度进行了检验。

表1 专家效度表

检测结果如上(见表1)依靠专家的专业知识、扎实学识。提出建议,并针对这些建议进行修改,最终通过6轮修改,经5位专家审阅无意见后发放问卷。

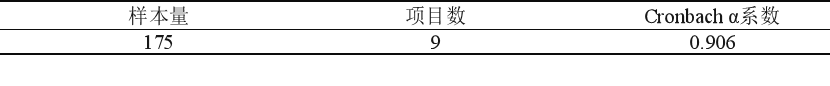

表2 SPSS分析之:信度分析

信度分析被用于对样本的答案的可靠性进行评估,本调查问卷的克隆巴赫信度系数是0.906,大于0.8,说明此调查问卷有很好的信度。

问卷制定完成后,对重庆大学、西南大学、西南政法大学、重庆医科大学、重庆邮电大学等20所高校进行发放。问卷发放并回收情况:共发放175份,回收175份,回收率100%。其中,不相符问卷16份(训练年限与运动水平之间的关系不相符、各院校专业对应的参赛组别不相符)。最后,无效问卷21份,有效问卷154份,有效率88%。

2.2.3数理统计法

通过回收的问卷以获取本论文研究所需要的数据,并运用问卷星中的在线SPSS分析了问卷的信度,将office中的Excel数据表格作为统计工具,对数据进行整理,为后续结果的分析进行必要的数据准备。

2.2.4逻辑分析法

使用逻辑分析法,对问卷的设计展开分析,并对问卷调查所得的统计结果展开归纳、整理和理论分析,并将其与调查获得的各种信息相结合,从而得出合理、科学的有关结论与措施。

3研究结果与分析

3.1高校运动队武术队员运动损伤现状

3.1.1重庆市高校运动队武术队员基本情况

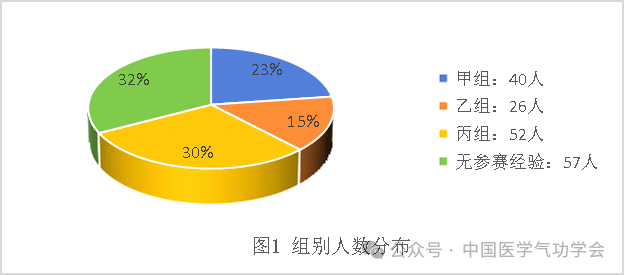

问卷发放后回收情况如上图所示,甲组是本科院校非体育专业学生组别40人,乙组是专科院校组别26人,丙组是体育专业组别52人,无参赛经验57人。有参赛经验的多为大一以上学生,大一新生参赛率较低,2020年疫情以来,无相关比赛或延迟,因此,造成本研究32%的被调查者无参赛经验。

由(见表3)可知,被调查的重庆市高校武术队员训练年限主要在2-5年,均有长期武术练习经历和较好的功底。

表3 武术队员基本情况

由(见表3)可知,调查对象基本为国家二级及二级以下运动员水平,疫情的原因导致重庆市的各种比赛,赛事开展较少。且重庆市高校中在2022年以前无武术与传统体育学专业,因此调查武术队员多以二级运动员为主及其二级以下的运动员。

3.1.2重庆市高校运动队武术队员运动损伤发生时期

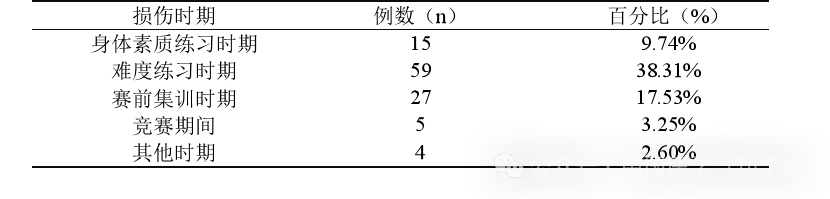

由(见表4)可知,在难度训练时期进行的训练是发生运动损伤最高的时期,受伤认识的占比高达38.31%,随着竞赛规则在国内外全面普及实施以后,竞技武术运动发展迅速。当今,武术套路正朝着难、新、美、稳、高的方向发展的趋势,影响最终竞赛成绩。因此高难度的技术动作也成了教练员、运动员训练追求的目标。故在难度练习过程中,武术队员常有运动损伤的发生。

表4 运动损伤发生时期统计

3.1.3运动损伤部位的统计分析

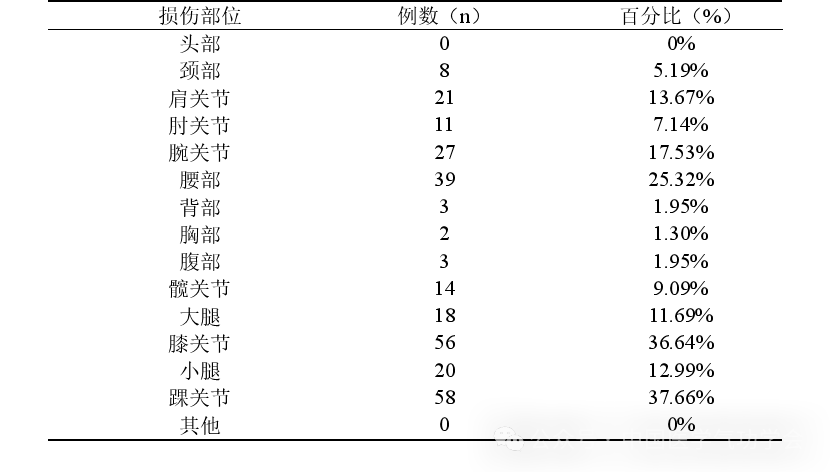

由下表(见表5)调查结果表明膝关节,踝关节出现运动损伤的情况较频繁。

表5 运动损伤部位统计情况

第一,在武术中,大部分的脚踝扭伤都是在侧副韧带上,一旦受伤,很可能会出现习惯性受伤的情况。从运动解剖学的角度来看,人的内侧踝关节比外侧踝关节要小,而距骨体也是呈现前宽后窄的状态。在进行跖屈运动时,踝部有较大的活动幅度。另外,在武术训练腾空动作中,如果落地重心不稳,身体姿势不正,地面不平整,又或是落地时,足部位置前外侧着地,都会导致距前腓侧韧带的扭伤。

第二,在运动损伤中,膝盖是仅次于踝关节的第二大受伤部位。人的膝盖是最大的关节,也是最重要的运动关节,但由于难度技术动作完成的难度大,没有充分热身或训练方式的不合理等因素,在武术套路训练中膝关节出现的问题较多,常常发生损伤。

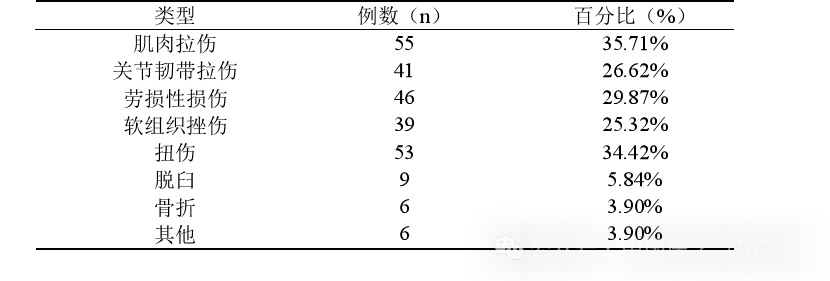

3.1.4 运动损伤的类型统计分析

由下表(见表6)可以看出,在武术队员常见运动损伤的类型中,肌肉拉伤排在榜首,共有55例,其次是扭伤,共53例。

从统计的结果来看,肌肉拉伤最高发,占比达到35.71%。当关节扭转或肌肉快速收缩时,形成肌肉拉伤。没有做好准备运动是导致肌肉拉伤的最直接的因素,还包括关节、韧带、肌肉的生理结构等。

表6 运动损伤的类型统计

因此,充分做好准备活动与肌肉拉伤存在着联系。

在本次调查研究中,扭伤排在第二。武术套路队员最常见发生扭伤的原因是发力刚猛或发力的方式不对以及身体承受外界力量不均匀从而发生的扭伤。例如:腾空动作落地,如果落地的瞬间,着地点不合适,很容易产生扭伤。

3.2高校运动队武术队员运动损伤成因

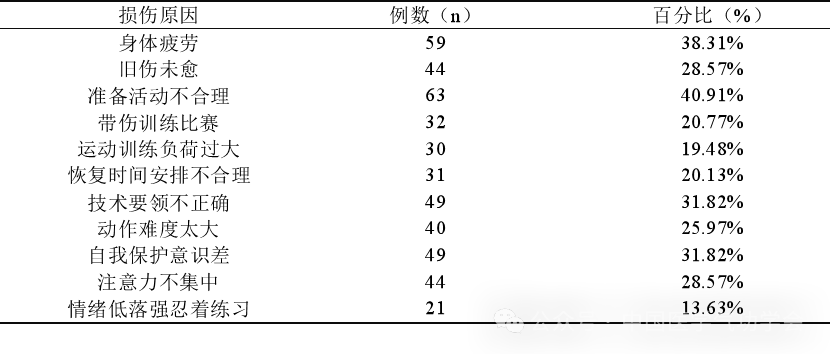

3.2.1武术队员运动损伤的自身原因

由(见表7)可以得知,武术队员的运动损伤成因中,准备活动不合理占据着高位,共63例,占比40.91%。

出现这种现象从武术队员的思想上来看,是对准备活动的目的和意义认识不足。深入探索此现象,不难发现武术队员运动损伤的自身原因还有以下几个方面:第一,疲劳程度。武术训练中,运动负荷至疲劳出现具有阶段性。当疲劳出现后,应及时放松和恢复训练,缓解疲劳。若不能及时恢复,会导致身体机能下降,易造成运动损伤。第二,动作技术掌握程度[2]。大学生应遵循体育锻炼项目的技术要求,避免超负荷、违规技术和危险动作,防止运动损伤的发生。而武术队员受伤的重要原因是未正确理解武术动作中的运动力学和热身价值[3]。第三,柔韧拉伸不充分。武术对柔韧要求高,热身准备活动需做到位。第四,心理状态。武术比赛中,心理问题引发的损伤多由赛前焦虑和比赛时外界干扰所致。遇到问题要主动解决。防止武术队员因心理问题带来运动损伤的唯一有效方法是完全投入到训练中去[4]。

表7 运动损伤产生原因(内因)

这意味着,武术队员需要在练习和比赛中对运动损伤有更多的认识。减少自身的身体受伤,延长其运动寿命,争取得到期望的运动成绩。

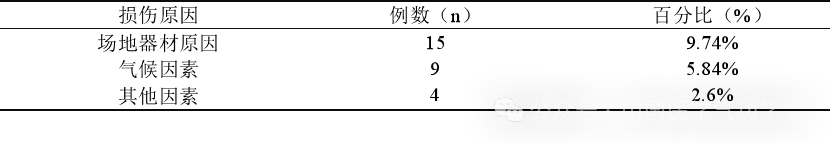

3.2.2武术队员运动损伤的外部原因

在(见表8)中得知,主要导致武术队员运动损伤的外部因素是场地器材原因。高校武术训练因场地等外部因素的影响,从而造成了武术队员在不同场地内均有运动损伤的发生[5]。调查发现,重庆市高校部分武术队训练条件不达标,场地缺乏缓冲层,易对队员造成伤害。

表8 运动损伤产生原因(外因)

训练时要适应不同季节的气温作出相应的训练调整,20℃是最适宜的运动温度。[5]此外,产生运动损伤外部原因还有以下:第一,训练安排不合理潜藏许多发生运动损伤的风险,如:侧重难度训练,忽视基本功的要求,动作规范度下降。第二,动作编排不合理。在武术比赛中评分分为动作质量分、演练分、难度分[6]。武术队员为取得理想成绩常增加难度动作。自选套路编排中,满足竞赛要求前提下应合理配置动作难度[7]。倘若动作衔接不合理、不符合人体运动力学,轻则失误失分,重则受伤。

4武医融合背景下高校运动队武术队员运动损伤的预防措施

中医和武术的结合,是一个相互吸收,相互促进的过程。两者同根而生,在中国传统文化的滋养下,在养生保健、强身健体、预防疾病等领域有着相同的思想基础[8]。

4.1重视热身与放松以及运动损伤后的恢复

古人提出“未病先防、既病防变、瘥后防复”的“上工治未病”思想[9]。同样,防大于治,为了防止受伤,热身是体育锻炼中不可缺少的一环。要从思想、行为等多方面让运动员意识到热身与放松以及运动后恢复的重要性。

武术和医学同出一源。中医学的经络穴位、筋骨气血、五脏六腑、精气神都是武学的重要理论基础[10]。一旦发生运动损伤,应及时处理并提高重视程度,避免延误最佳治疗时机。中医治疗手段如针灸、推拿等对缓解运动损伤有好的效果[11]。

4.2加强运动员的心理健康教育

心理教育旨在培养良好心理素质,调节心理机能,开发潜能,促进整体素质提升和个性和谐发展[12]。身体和心理健康状况不佳是诱发运动损伤的原因之一。武术队员技术动作的精确性和心理状态的稳定性可能会受到身体疲劳或睡眠不足等因素的影响,从而导致注意力分散、精力不足和反应迟钝。这时,从事剧烈的武术训练易导致受伤。除此之外,教练员还应时刻关注队员的心理状态,并协助他们调整心态,保证良好的状态参与训练和比赛。

4.3保证技术动作的规范及动作编排的合理性

武术是技术难度高的项目,讲究手眼身法步配合。套路由含功法的动作构成,对数量、方向变化、腾空跳跃等有要求。训练中,教练员要做到“教会”,运动员学习相关技术动作要“勤练”,掌握技术动作要领,规范技术动作,对较高难度动作遵循循序渐进原则。动作编排在符合运动生物力学,运动解剖学原则下,并根据运动员实际水平进行套路动作编排,切勿超出运动员能力范围。

4.4建立科学合理的运动处方、完善运动员的膳食结构

医、武为一体,以“武术内功心法”为主导,以“中医六经辨证、针灸为理论基础加以武术“点穴”技术,创制了“以指代针”的手法。并以“调-练-养-修”为基本框架的特色运动处方[13]。调,即采用“六经辨证”、“以指代针”的手法进行调治,其效果以镇痛为主;练,功能锻炼,采用运动处方,对人体各脏器的机能进行修复;养,可以通过练武的方式来养精蓄锐,主要是为了巩固自己的元气;修,是一种修身养性的方法,奉行的是“养心不在养人”的理念,它的主要功能达到修身养性的目的。四个环节,紧密相连,互为补充。

医学史上有“医(药)食同源”之说。食疗又称食治。食疗康复是一种有效的康复治疗方法,主要是利用饮食中的营养补充,促进身体的恢复,调节身体状态[14]。例如,荔枝有消肿止痛作用,对运动性损伤病人可缓解疼痛、加快恢复;食物如牛奶、鸡蛋等富含高蛋白和高质量营养成分,能提高免疫力、加快新陈代谢,对运动损伤恢复有帮助[15]。

5结语

武医融合是体医融合的典型性代表,对中华传统文化的继承与发扬。武术队员在日常练习和比赛中需要建立起“自己是最好的医生”“最好的药物是运动和饮食”“最好的治疗是舒心”这样的健康观念,培养出最好的心态和最强大的自我,做好运动前的准备,防止运动损伤,实现身心健康。

参考文献

[1]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强改进新时代学校美育工作的意见》[EB/OL].[2020-10-15].https://www.gov.cn/xinwen/2020-10/15/content_5551609.htm

[2]苑城睿,陶萍.高校武术运动员运动损伤的调查分析与预防措施[J].体育科技文献通报,2019,27(04):72-73+101.

[3]王军萍.大学生在体育锻炼中运动损伤的分析和建议[J].普洱学院学报,2020,36(03):60-61.

[4]易黎,张爱钰.瑜伽练习在预防武术运动员运动损伤中的应用研究[J].体育世界(学术版),2020(03):99-100.

[5]高雅,柴倩楠,张智刚,高增.武术专业大学生常见运动损伤调查及成因分析[J].武术研究,2017,2(07):82-84+90.

[6]夏永强,周元玲.基于姿态识别的武术套路评分系统的设计[J].当代体育科技,2023,13(06):121-124.

[7]谢书玉,刘存忠.专业院校武术套路长拳运动员损伤研究与分析[J].武术研究,2021,6(09):47-49.

[8]张震.体医融合视角下武医融合价值研究[A].中国体育科学学会.第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告(武术与民族传统体育分会)[C].中国体育科学学会:中国体育科学学会,2022:428-429

[9]朱浩铭,苏逸旭,鄢行辉. “体医融合”背景下探赜南少林武医结合导引处方[C]//国际班迪联合会(FIB),国际体能协会(ISCA),澳门体能协会(MSCA),中国班迪协会(CBF),中国无线电测向和定向运动协会(CRSOA).2023年首届国际体育科学大会论文集.2023年首届国际体育科学大会论文集,2023:858-860.

[10]陈志强.武术与中医[J].读书文摘, 2016, 000(014):186-186.

[11]李竞,刘爽.中医按摩对武术套路运动员训练后恢复应用研究[J].运动精品,2018,37(08):93-94.

[12]学校心理教育(M).北京:教育科学出版社,2006.4:9.

[13]李圣. 武医融合主动健康干预体系研究[C]//中国体育科学学会.第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告(武术与民族传统体育分会).第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告(武术与民族传统体育分会),2022:425-427.

[14]陈玉芬.中医食疗的理论基础及推广价值——评《中医食疗五十二讲》[J].食品安全质量检测学报,2022,13(04):1343.

[15]彭曼.体育运动所致损伤的预防与食疗康复[J].核农学报,2022,36(04):875.