老子虽不是真正意义上的气功人物,他的《老子》也并非气功专著,但却与有着千丝万缕的联系。

老子著《老子》

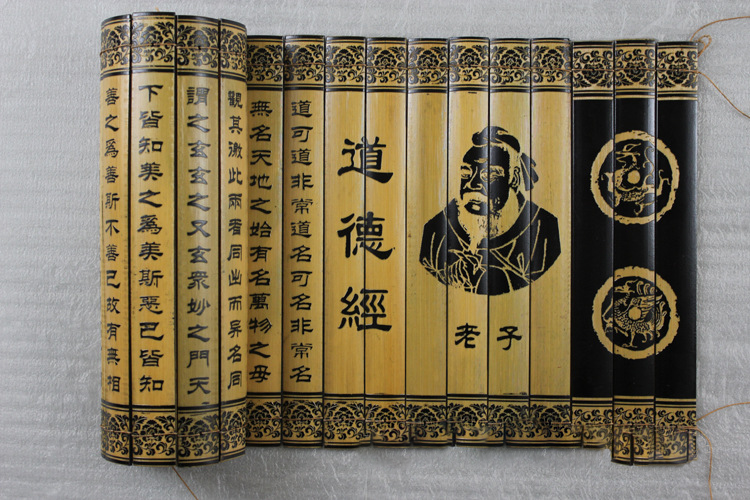

老子,春秋末期思想家,以博学而闻名,长于孔子,据说孔子曾经向他问礼。《史记·老子韩非列传》载:“老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。”就是说,老子是楚国苦县(今河南省鹿邑东)厉乡曲仁里人。姓李,名耳,字聃,是周朝掌管藏书室的史官。他是道家学派的创始人,后被道教尊为始祖(“太上老君”),曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。《老子》是老子代表作,(又称《道德经》《道德真经》《五千言》《老子五千文》)。关于该书的写作背景,《史记》有这样的记载:“老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:‘子将隐矣,彊为我著书。’于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言。”老子是研究道德之学的,他研究的学说以隐姓埋名为宗旨。在周都住久了,见周朝衰微,于是离开周都。到了函谷关,关令尹喜对他说:‘你要隐居了,为我们写一本书吧。’于是老子就写了本书,分上下篇,讲述了道德的本意,共五千多字。该书分上下两篇,上篇为“德经”、下篇为“道经”,不分章,后有人将全书分为81章,并将37章“道经”排在前,“德经”38章排在后。

《老子》涉气功

《老子》全书以“道德”为纲宗文意深奥。其中的“道”意为“规律”“法则”;“德”古通“得”,有“取得”“得到”的意思。其论述甚广,不少内容涉及气功。如:①在理论方面,老子返朴归真、顺应自然的哲学主张,奠定了古代气功学的理论基础。如《二十五章》所明确提出的“人法地,地法天,天法道,道法自然”,将人的生命活动与天地自然联系在一起。五禽戏等仿生类气功功法的创编,准确活泼、因地因时因人制宜、顺天辟邪等练功原则的提出,无不与此相关。②在动静选择方面,老子清静无为的理念,支撑气功(尤其是静功)锻炼松静自然等的练功原则。由此,《老子》的诸多论述,如《二十六章》的“重为轻根,静为躁君……轻则失根,躁则失君”,《四十五章》的“静胜躁,寒胜热。清静为天下正”等,常被众多气功研究者、爱好者所熟知。③在具体方法方面,《老子》不少论述,常常被气功借鉴或直接引用。如:《三章》的“虚其心,实其腹”,常用于指导练功时的调心、调息;《六章》的“绵绵若存,用之不勤”,常被解释为呼吸状态的深、长、细、匀、轻;《十六章》的“致虚极,守静笃”,则常被用于指导调心意守;《五十章》的“塞其兑,闭其门”,则被理解为口不说话、耳不听闻,并进一步引申为眼不观,也就是说,在练功时要做到所谓“视而不见,听而不闻”。《庄子·在宵》将其发挥为:“必静必清,无劳女形,无摇女精,乃可以长生。目无所见,耳无所闻,心无所知,女神将守形,形乃长生。”④对内丹术的指导意义,古代内丹研究者,有将《老子》理论用于诠释内丹理论与操作者,如《周易参同契发挥》说:“修炼之功,至简至易,不过抱元守一,专气致柔,如幼儿耳。是故作丹之际,亦无他术,但虚心静默,凝神在于气穴,绵绵延延,勿令间断,久之则神自凝、息自定,息定而气聚,气聚而丹成。”

该书的《五十章》还有一段话很有意思,“盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被甲兵,兕无所投其角,虎无所措其爪,兵无所容其刃”。按照字面意思,大致是说:据说,善于养护自己生命的人,在陆地上行走,不会遇到凶恶的犀牛和猛虎,在战争中也受不到武器的伤害。犀牛于其身无处投角,老虎对其身无处伸爪,武器对其身无处刺击锋刃。对此,今人的理解大相径庭。有人认为,其说的是古代的特异功能;也有人认为,这是夸张之言,与后世道教描述的“法术”有几分相似。