编者按:气论是中医学的核心思想之一,本文立足先秦两汉气论世界观,从存在部位、运动状态、核心功能等维度,系统剖析了 “神” 的气属性,揭示其作为 “身心统一体” 的本质,为破解广义之神与狭义之神的认知分歧提供了新思路。

《黄帝内经》中“神”之“气”属性探析

李弘飞/刘理想/熊益亮/孙琰/焦逸/段晓华

前言

气论,又称气本论、气一元论,是中国古代哲学的重要理论之一,也是中医学的重要思想之一,近年来这一理论得到了中医学界的广泛重视。吴以岭院士认为“气论哲学向医学领域的延伸与应用是中医学术发展史上具有划时代意义的里程碑”,并认为气论与中医学的结合“使中医学成为哲学与自然科学完美结合的典范”。在气论的点下,气是化生万事万物的基本物质,万物的生成全是“气”的激薄转化。气论这一观点可以很好地解释中医学整体观、天人合一的世界观,亦可联系脏腑经络气血津液等理论,但在解释“神”之存在时却有些许困难。现代中医学界对于“神”的主流认识是:神有广义与狭义之分。广义之神是指人体生命活动的主宰和人体生命活动的综合体现。狭义之神是指人的思维、意识、情感等精神活动。可以认为,在中医学的主流认识中,“神”是一种精神性的存在。“气”作为一种物质性的存在,如何产生“神”这一精神性的存在,是中医学一直难以解释的问题。笔者在全面考察了《黄帝内经》及先秦两汉对“神”有系统论述的著作后发现,《黄帝内经》中之“神”本身具有“气” 的属性,或者说“神”之本质是一种“气”,而生命的主宰与思维意识均是“神”的功能。“神”实质上是一种物质与功能的统一体。需要注意的是,《黄帝内经》中“神”之范畴包含了“自然之神明”“鬼神” 以及“人之神”等多重含义,而以“人之神”论述最为丰富,与医学联系也最为紧密。因此如无特别说明,本文中的“神”均指人之神,而不涉及“自然之神明”“鬼神”等与医学关联不大的概念。

壹、《黄帝内经》“神”思想的形成背景

作为中医学理论奠基之作的《黄帝内经》,其成书年代一直存在争议。现代学界对于《黄帝内经》成书年代相对主流的观点是:《黄帝内经》收了部分战国时期的医学文献,最终定本应在两汉时期。既往的研究表明,《黄帝内经》中的思想明显受到了先秦两汉时期主流世界观、主流思想的影响,其“神” 理论亦非例外。

气论或者说气本论的思想在先秦两汉时期经过了漫长的发展,并在汉代逐渐成为全社会的主流世界观。“气”在先秦两汉时期被看作是一种浑然一体的、永远在运动的物质,而天地万物都是由气所构成的。在气论的世界观下,气被认为是“造成一切物象的原因和承担者”,而人之“神”作为一种客观的存在,在先秦两汉时期,亦被看作是由气所化生,具有“气”的性质。

《淮南子·精神训》云:“烦气为虫,精气为人”“是故精神天之有也,而骨骸者地之有也,精神入其门而骨骸反其根,我尚何存”。气论的世界观下, 宇宙万物均由气所化生,而气之质地又有清浊之分。 从天地来看,天之气清而地之气浊,故天在上,地在下;从万物来看,人之气清而虫之气浊,故人为万物之灵;从人自身来看,则精神之气清而形体之气浊, 故精神无形而形体有形。《大戴礼记》中则直接定义“阳之精气曰神”,将“神”作为精气的一种。因此可以认为,“神”之本质为一种气,而其与其他类型之气的区别在于“神”的精微性与精神思维特性。现代思想界学者在全面考察了先秦两汉时期与“神”相关的文献后,普遍认为,“神”既有精神层面的意味, 又有形质方面的意味。如郑开便认为“‘神明’或‘精神’其实就是介乎生理活动和意识状态之间,并衔接着所有层面上的身心活动”。哲学界的这些研究表明,先秦两汉时期思想界的“神”,既包含了人之生理或者说生命活动,又包含了人的精神活动,是中医学广义之神与狭义之神的统一体。

学界对《黄帝内经》及中医学中的“神”也散在有类似的认识。如法国著名汉学家戴思博便认为,相对于将“神”翻译成“spirit",《黄帝内经》中之“神” 更类似于西方的“soul",即灵魂。王宪正等亦认为,《黄帝内经》中“神”“指人身中之正气,为至精之气”“表现于外的征象则为精神,意识,思情感”。 总之,先秦两汉时期之“神”的概念与现代中医学中之“神”存在密切的联系,但并不完全相同。先秦两汉时期的“神”除了具有现代中医学中的“生命主宰”与“精神意识”的含义外,还具有“气”的物质属性,或者说在这一时代,“神”之本质为“气”,这种气本身蕴含了人的生命力,而精神意识为其独特的功能。

后世中医学中“神”之气属性被淡化,“神”由种“气”态的物质演化成了一种纯粹的精神性的存在, 笔者发现其原因与汉代以后佛学的传入和社会主流世界观的转变有关,在此不做详细论述。下文中,笔者将从《黄帝内经》原文人手,探究“神”的气属性。

贰、《黄帝内经》“神”之存在部位:心与血脉

“心藏神”是中医学的核心理论之一,但关于心中所藏之神是广义之神(人生命之主宰)还是狭义之神(人之精神思维意识)却存在争议。两种解释无论是从文理还是医理上都有自己的依据,而在临床上,亦有相关的应用。如临床上从心论治精神疾病的应用,可以验证此处之“神”为思维意识的观点, 而《黄帝内经》中心不可受邪,受邪则死,心包代心受邪的理论,又可作证此处之“神”为生命主宰的观点。二者孰是孰非似难有定论。但依据先秦两汉时期气论的观点,把“神”作为一种内含生命力的气, 此问题则迎刃而解。心中所藏之“神”实为现代中医学中广义之神侠义之神的统休。“神”既直看写的物质属性,内涵生命力,又具有精神属性,以精神思维为其功能与外在表现。

“脉舍神”理论出自《灵枢·本神》:“心藏脉, 脉舍神,心气虚则悲,实则笑不休”。针对这一理论,后世医家并未给出统一的解释,“脉舍神”理论也未能引起后世医者太多的重视。但《素问·八正神明论》载:“血气者,人之神,不可不谨养”, 认为血气为人之“神”。《灵枢·小针解》言:“上守神者,守人之血气有余不足,可补泻也”“神客者, 正邪共会也。神者,正气也,客者,邪气也”,认为“守神”,或者说对患者之神的诊察本质上是对其血气之有余与不足的诊察。而《素问·调经论》云: “神有余,则泻其小络之血,出血勿之深斥,无中其大经,神气乃平。神不足者,视其虚络,按而致之, 刺而利之,无出其血,无泄其气,以通其经,神气乃平”,临床中使用针灸调节神之有余与不足时, 其本质上调节的也是脉中之血气。

综合以上几篇《黄帝内经》原文的论述可发现, 在《黄帝内经》的理论中,“神”藏于脉中,与血气密不可分,甚至可以认为血气与“神”是同一种物质的两种不同的名词。脉中“神”之有余与不足,即为血气之有余与不足。无论对“神”的诊断还是治疗,其本质都是在调节脉中之血气。因此至少可以认为, “神”与血气同样具有气的性质。再结合“心藏神” 之理论可以推测,“神”实为血脉中之精微之气,其主要藏于心中,而随血脉运行全身。

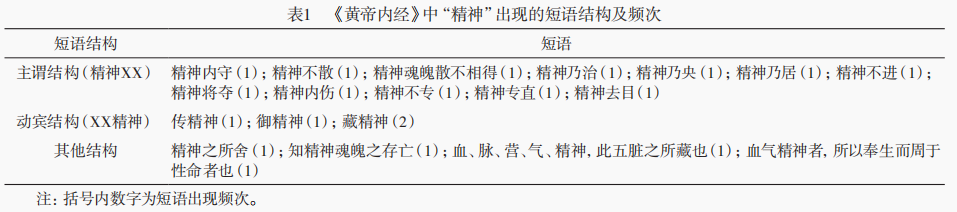

叁、《黄帝内经》“神”之运动状态:内守与外散

恒动观念是中医学的基本观念之一,而不断运动是气的基本性质。中医学将气的运动模式概括为升、 降、出、入、聚、散与气化几个方面。在考察了《黄帝内经》中全部包含“神”的原文后,笔者发现《黄帝内经》中“神”之状态亦具有类似气的运动特点。由于“神”在《黄帝内经》中共出现266次,笔者无法一一列举,故以“精神”一词为例,探讨“神”之运动状态。《黄帝内经》中“精神”共出现21次,其中“府精神明”中“精神”显然非合成词,故排除。将“精神”一词按其出现的短语结构分类,见表1。

表1所列短语中,主谓结构的短语多表示“精神”之状态。根据原文内容,按状态之好坏又可分为两类,即表示“精神”正常之“精神内守”“精神不散”“精神乃治”“精神乃居”“精神专直”与精神异常之“精神魂魄散不相得”“精神乃央”“精神不进”“精神将夺”“精神内伤”“精神不专”“精神去目”。

根据《黄帝内经》之理论,养神是养生的重要方法之一,而养神之方法则在于保持其内守。神内守则自然充足,神外散则消亡。《素问·痹论》载:“静则神藏,躁则消亡”,恰如其分地概括了“神”的这一对运动状态。以上主谓结构的短语中,均符合“静则神藏,躁则消亡”的状态描述。在先秦两汉诸子的世界观中,生命本为气之凝聚而来。神之内守与外散的运动状态与气如出一辙,对生命的影响也有着极大的共性,因此可以认为《黄帝内经》中之神实为一气。

肆、《黄帝内经》“神”之功能:精神意识 奉生御疾与主宰生命

变化莫测、难以捉摸是神的基本性质。中医学对于“神”的认识存在争议,但神具有精神意识的功能却基本是业界的共识。如在治疗中强调“治神”,要做到“神无营于众物”;在诊断中要保持虚静,即“持脉有道,虚静为保”。无论古代医家还是现代学者,对于神之精神意识的功能都有大量的阐述,并在临床治疗乃至气功锻炼中有所实践。但需要注意的是,在《黄帝内经》与其他先秦两汉典籍中,“神”或者说“精神”所代指的并不是纯粹的心理活动,其涉及范围更广,“在有关身体的描述中它们甚至意味着神经系统的活动乃至内分泌的调节”。总的来说,《黄帝内经》与其他先秦两汉典籍中“神”本身就是一种“身心关系的原始同一”,而这样的“精神”只有在高度虚静的特殊状态下才能体验到。因此《黄帝内经》中精神意识仅是神的一种重要功能,不能认为神就是一种纯粹的精神性的存在或者主宰。除了精神意识,神还有奉生与御疾之功能,而这些功能亦是“神”之气属性的体现。

《灵枢·本脏》言:“人之血气精神者,所以奉生而周于性命者也”。神与血气相同,具有供养生命之功能,这一功能主要体现在人之生死上。首先从生命生成的角度来看,神是生命生成的重要基础。 《灵枢·本神》曰:“天之在我者德也,地之在我者气也,.德流气薄而生者也,故生之来谓之精,两精相搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精而出人者谓之魄”。在《黄帝内经》的观念中,人为天地阴阳之气和合而生,而神之生成是人之生命生成的最早期阶段之一。神由天地阴阳之精气和合而生,又可化生魂魄等生命的其他组分。因此神可以被看作是人之生命最基本的组成成分之一,是生命的重要基础, 神之存续可充养和化生生命,故有奉生之能。《灵枢·决气》之表述则更为直白:“余闻人有精、气、 津、液、血、脉,余意以为一气耳”“两神相搏,合而成形,常先身生,是谓精”。精、神虽异名,但本质却相同,二者均为一气。精、神先于形体而生,能够化生与供养身形。而气本身具有聚则成形、散则成风的特性,又具有濡养生命的功能,因此神之奉生功能可以印证“神”之气属性。

从生命消亡的角度看,生命之终结亦是神消散的结果。《灵枢·天年》载:“神气皆去,形骸独居而终矣”,《灵枢·邪客》云:“心伤则神去,神去则死矣”。神有奉生之功能,是生命存续的基础,神散则生命无以存续。

《素问·上古天真论》云:“精神内守,病安从来”,《灵枢·本脏》曰:“精神专直,魂魄不散, 悔怒不起,五脏不受邪矣”。再结合《灵枢·小针解》“神者,正气也”之论述,不难发现,神具有抵御疾病的功能。而这一功能与神具有正气的性质相关。精神内守,则神气充足,而神气本身即是正气, 正气充足,则疾病自然不生。

结合前文所述,笔者认为,所谓“生命之主宰” 的广义之神,实则是神之精神意识与奉生御疾之功能的结合。首先,神具有精神意识的功能,可主动调节人体自身的行为乃至生命活动。其次,神可奉生御疾,为生命的产生与存续的基础,人之生命由神所化生,因神之消散而死亡。因此,神可被作为生命之主宰。

伍、《黄帝内经》“神”与“气”之区别

前文已从分布部位、运动状态、功能儿个方面论述了“神”之气属性。实际上在《黄帝内经》与先秦两汉诸子的观念中,不断运动、充斥周身、充养生命是气的共有属性,不同种类之气的区别主要体现在功能与分布上。如宗气主要聚于胸中,“贯心脉而行气血,走息道而司呼吸”;卫气主要分布于脉外,主“护卫肌表”“调节肌腠开合”等。而“神”与其他气的区别主要体现在其独有的功能上。

“精神意识”与“主宰生命”是“神”最主要的两个功能,也是现代中医学认识中的狭义之神与广义之神。相对于气,神更能体现人之生命力与主观能动性。气为万物共同的本源,然而“神”却为人等生物所特有。区分生命与非生命的最重要标志之一便是“精神意识”与“生命之主宰”的存亡,亦即“神”之存亡。因此“神”相对于其他“气”,最主要的区别便在“精神意识”与“主宰生命”的功能上。另外,人之神主要藏于心中,随血脉分布于全身,这种分布特性亦是“神”与其他“气”区别的标志之一。

陆、小结

在综合分析《黄帝内经》之原文与先秦两汉诸子的世界观后,笔者认为《黄帝内经》中关于“神” 的论述符合气论的世界观,“神”具有气的属性,其本质是气。从分布来看,神与血气有着相同的分布部位,其主要藏于心中,而随血脉运行全身。从运动状态看,神与气有着相同的运动状态,神之运动状态有内守与外散两种,其内守则充足,外散则消亡。从功能来看,神与气有着部分相同的功能,神除了精神意识外,还有奉生御疾之功能,而奉生御疾恰恰是正气之功能。

综上所述,“神”为气所化生,具有气的属性,其本质是气,而其功能主要有精神意识与奉生御疾两方面。而神为生命主宰之功能则是其精神意识与奉生御疾之功能的集合。因此,神这一存在与中医学气论之基本观点并不冲突。明确神之气属性还有助于解决中医学中广义之神与狭义之神对立的问题。神本身即是“身心关系的原始同一”,是生理与心理活动的统一体,并不应该也不能被人为分为广义、狭义两部分。所谓生命之主宰与精神意识均是神的功能, 而生命主宰之功能又囊括了精神意识的功能。