从1368年至1840年的明清时期,古代气功进入了新发展时期,其主要特点是:气功被更多的医家所接受;内丹术功法基本定型;气功书籍大量出现;气功的国际交流日趋活跃。

1、明清医家的气功实践

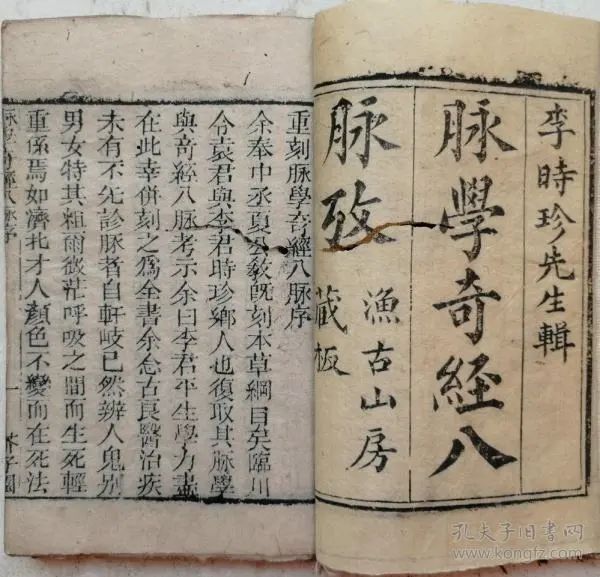

明清时期的诸多医家都是气功的实践者和气功疗法的推广者,其中要以《本草纲目》的作者李时珍、针灸学家杨继洲、温病学家叶天士等的影响最大。

李时珍对气功的论述主要集中在《奇经八脉考》中,他在该书中结合内丹术考证奇经八脉。首先,他强调八脉的重要性,指出“医而知乎八脉,则十二经、十五络之大旨得矣;仙而知乎八脉,则虎龙升降、玄牝幽微之巧妙得矣”。这里李氏以“仙”指代练功有素者,以“虎龙”“玄牝”指代内丹术。可见,他对奇经八脉在内丹术中的作用非常重视。其次,在八脉中他尤其重视任督两脉的作用,认为“任督两脉,人身之子午也,乃丹家阳火、阴符升降之道,坎水、离火交媾之乡”。并引用《周易参同契》之语,说明上下鹊桥等。再次,他认为,经络的发现于练功实践密不可分,因为“内景隧道,惟返观者能照察之”。最后,他还借张伯端之口,指出仙家之任督“稍与医家只说不同”。事实上也是如此,医家认为任督两脉均起于下腹部,由下而上,只是任脉行于躯体的前面,而督脉行于后面。如《素问·骨空论》说“任脉者,起于中极之下,以上毛际,循腹里上关元,至咽喉,上颐循面入目”“督脉者,起于少腹以下骨中央,女子入系廷孔,其孔,溺孔之端也”。内丹理论虽也认为任、督两脉分别在人体的前后,但认为任脉之气从上到下主降,督脉之气则由下而上主升,两者相连如环无端。

明清医家对练功偏差的认识,也较前人有较大进步。张璐在《张氏医通》中分析了偏差的病因、症状与治疗,认为偏差之成因,一为呼吸掌握不当,二为意念应用失度;而常见之症状,有的以神志错乱为主,也有的以肝火上炎为主。张氏提出了一些辨证施治的方法,如涤痰安神不应者,用大剂独参汤;安神补气不应者,用六味地黄丸兼滋肾丸等。

杨继洲身为针灸学家,但也精于内丹术,主张要“明任督以保其身”。叶天士不但自身练功,还经常将气功作为医疗处方的一部分,应用于温病的治疗和康复,参见《战“疫”重读叶桂案》。

2、 内丹功法基本定型

内丹术到了明代趋于成熟,功法逐渐定型,清代继续有所发展。其代表人物及著作有张三丰的《玄机直讲》《道言浅近》《玄要篇》《注百字碑》,传为尹真人口授的《性命圭旨》,陆西星的《玄肤论》《金丹就正篇》等。由于内丹术的深入发展,被誉为“丹经之王”的两部经典著作《周易参同契》和《悟真篇》在这一时期得到了更多的阐述,出现了多种注释本。

3、气功书籍的大量出现

明清时期的气功著作较多,代表性的如《普济方》《医学入门》《红炉点雪》等。

《普济方》在“身形”“诸疾”等篇章中均涉及导引法,其法多与《诸病源候论》《千金方》《圣济总录》等有关。《医学入门》的气功内容也很丰富:首先,他认为,如果练功不当也可能出现副作用,“内动运任督脉者,久则生痈;运脾土者,久则腹胀;运丹田者,久则尿血;运顶门者,久则脑泄,内动固不然矣”;其次,提出练功应该动静结合的观点,因为“人之精神极欲静,气血极欲动”;再次,结合自身练功体会,提出了辨证练功的方法,如“有火者开目,无火者闭目;无汗者闭气至极,有汗者不必闭气……”《红炉点雪》又名《痰火点雪》,是一部论治痨瘵病的专著,作者龚居中主张将气功融入痨瘵病的防治、康复中。书中专门介绍了却病延年一十六句之术、动功六字延年诀、静坐功夫三套功法。

4、气功交流的国际化

明清时期气功的国际交流趋于活跃,主要国家包括与朝鲜、日本、印度等。参见《气功交流古今谈》(静待后续推出)。